在6月7日,即高考的第一天,北京首次安裝的水文氣象雷達觀測塔也迎來了它的首次“小考”。當天,北京遭遇了明顯的降雨,部分地區甚至出現了短時強降雨。然而,在永定河岸邊的一座45米高的鐵塔卻能夠提前3小時準確預測降雨量,并發出預警,成功發揮了其作用。

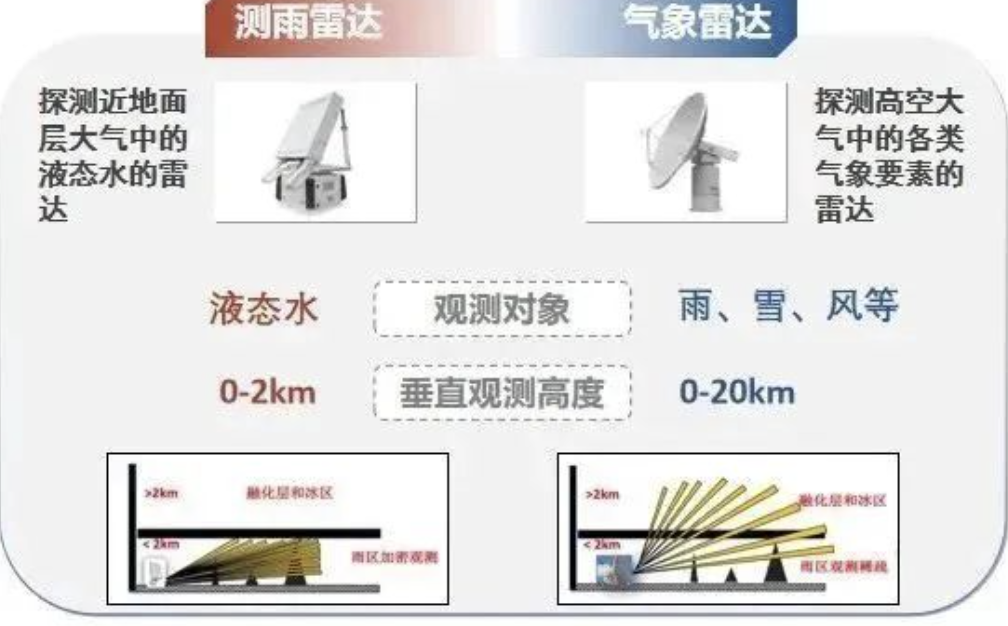

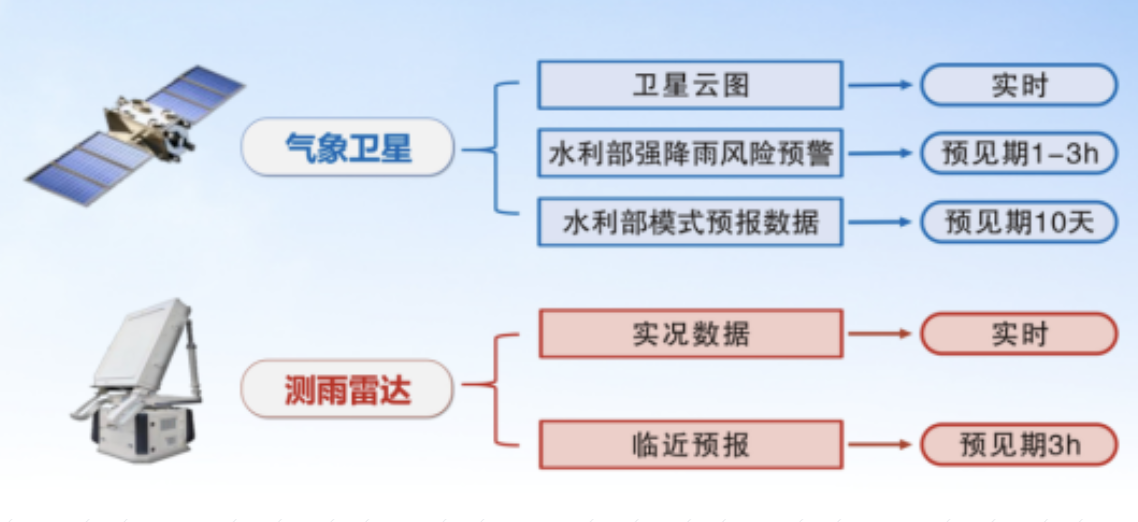

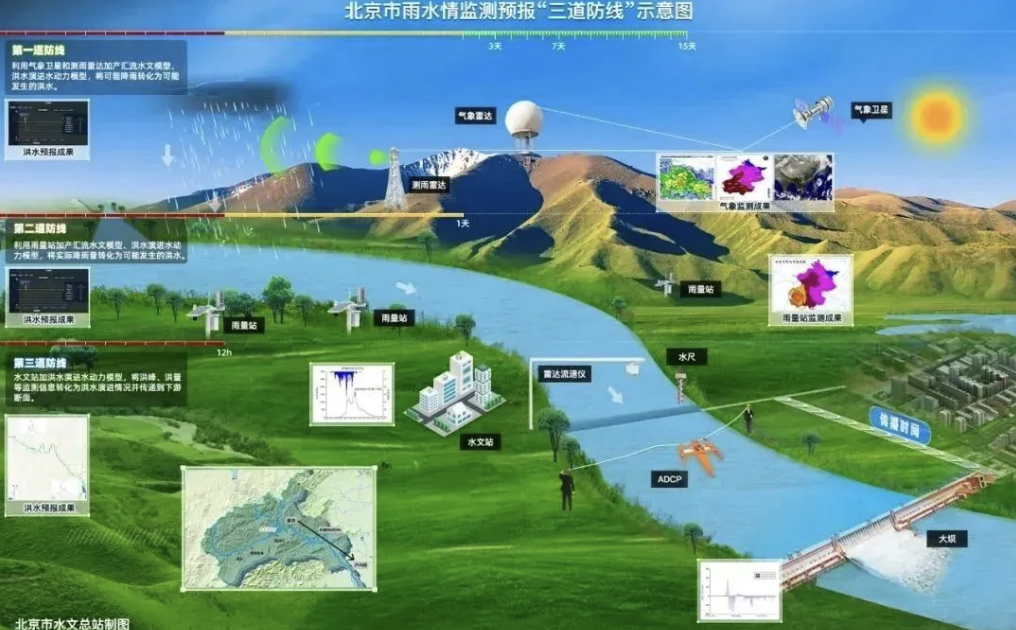

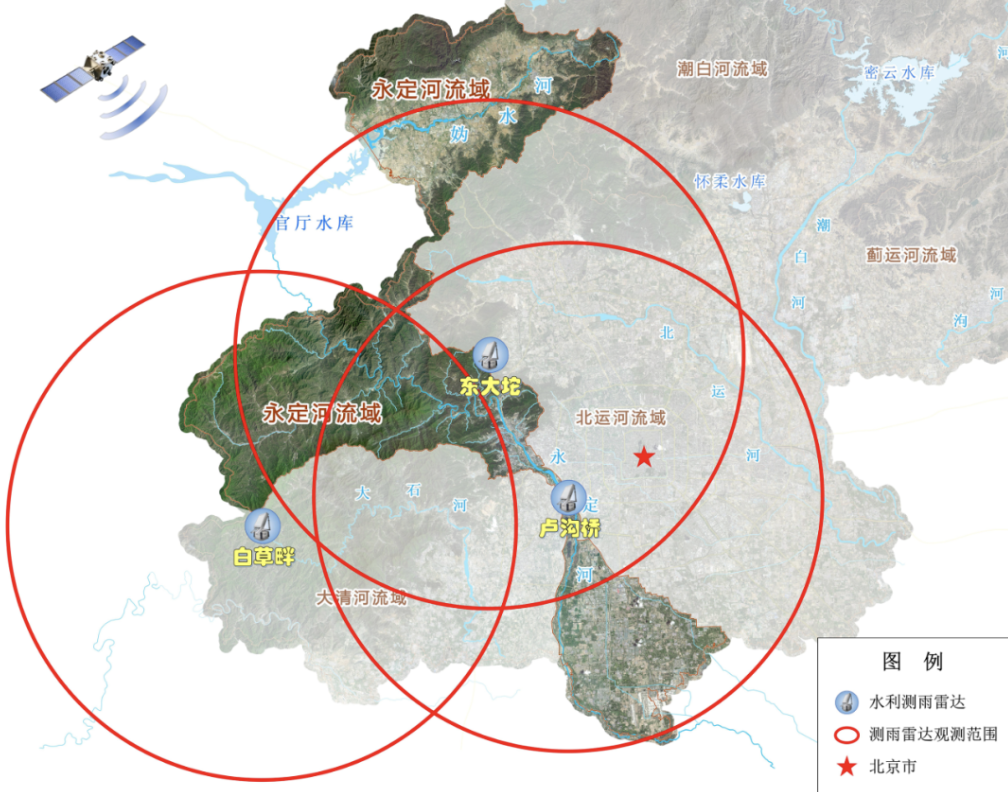

北京首次架設水利測雨雷達塔 這座45米高的鐵塔位于永定河岸邊,是北京今年汛前首次安裝的水文氣象雷達觀測塔。其設計獨特,塔身從下到上逐漸變細,外形酷似廣州塔,因此被人們親切地稱為“鐵塔小蠻腰”。 實際上,北京此次共安裝了3座這樣的“鐵塔小蠻腰”,分別位于永定河官廳山峽區間的白草畔、東大坨和盧溝橋。這3座雷達觀測塔共同組網,構建了覆蓋永定河流域北京段的“云中雨”監測體系。這是全國首次正式組網并投入生產應用的雷達觀測網絡。 三部測雨雷達組網應用 圖片源自1039調查團 在降雨來臨之前,能夠準確預測其發生的可能性,尤其是利用先進的相控陣雷達技術,這種雷達在空間分辨率、靈活性、穩定性以及降水估計的準確性方面,都優于傳統的機械式測雨雷達。這種技術能夠對關鍵區域的降水強度、降水結構以及降水變化趨勢進行連續、高精度和高分辨率的監測。 在實際應用中,這種雷達可以持續24小時工作,監測從地面以上0到2千米垂直高度、45千米水平范圍內大氣中的液態水,并持續輸出分鐘級的實時降雨數據。通過水利測雨雷達塔收集到的數據,一方面可以實時輸出30米×30米網格的降水實況數據,實現臨近3小時的高精度降雨量預測,并及時發布強降雨落區位置和量級信號; 另一方面,這些預測數據還可以接入洪水預報模型,從而提高對致洪暴雨預報預警的準確率,為防汛準備工作爭取到2到3小時的寶貴時間。這一功能對于山洪溝道尤其重要,可以為民眾提供寶貴的應急避險時間。 全國最先進的雨水情監測預報體系 雨水情監測預報體系構建了三個關鍵層級的防御網絡,其中“第一道防線”的核心是水利測雨雷達。這個體系由氣象衛星和測雨雷達、雨量站、水文站等多層次的監測設施構成,通過強化天空地一體化監測感知體系,形成了點、線、面相結合的實時監測預報網絡。這樣的監測網絡能夠對“云中雨”、“落地雨”和“河中水”進行連續的監測,從而延長洪水預見期并提高預報的準確性,為防洪工作提供精確的支持。 永定河北京段已經建立了全國領先的雨水情監測預報體系,它初步形成了由氣象衛星和測雨雷達、雨量站、水文站,以及產匯流模型和洪水演進模型共同組成的三個防御層級。在全國范圍內首次實現了測雨雷達的組網,實現了跨部門的協同工作,通過全市資源整合共享,構建了覆蓋重點河道和溝道全量程、全自動的監測體系。 在“第一道防線”中,利用氣象衛星和測雨雷達對降水云系的監測和預警起到了至關重要的作用,這有助于提前識別和應對潛在的降雨事件。在北京,三臺水利測雨雷達形成的三角監測網絡,已經能夠對永定河流域及北京市區內的降水云系實現高度精細的網格化監測。 “第二道防線”則通過部署地面雨量監測站,對降水的實際落地情況進行精確監測,以此驗證和優化“第一道防線”的預報結果。北京市的雨量站數量已增加至1913個,其密度達到了全國領先水平,確保了對“落地雨”的準確測量和穩定傳輸。 “第三道防線”由水文站組成,負責收集水位、流速和流量等關鍵水文信息,以監測“河中水”的狀態,為防洪減災提供精確的數據支持。目前,北京市水文站數量已達到363個,實現了對30平方公里以上流域面積河流的全覆蓋、全流程和全自動化監測。同時,通過“4G+北斗”雙信道通信技術,即使在網絡或電力中斷的情況下,水文數據也能正常傳輸。 這三道防線所收集的數據,經過整合到產匯流模型和洪水演進模型中,共同構成了一個完整的雨水情監測預報體系。這個體系能夠提供從長期到短期、從短時到臨近的逐步精細的洪水預報服務。 北京市的這套“三道防線”系統,將為未來的水旱災害預防和調度提供更加精確和有效的能力。我們期待在主汛期,這套系統能夠發揮更大的作用,為防洪減災工作做出更大的貢獻。