中國的氣象衛星系統由21顆氣象衛星組成。?這些衛星中,?9顆正在軌運行,?實現了極軌衛星和靜止衛星的業務化運行。?中國是繼美國、?俄羅斯之后第三個同時擁有極軌氣象衛星和靜止氣象衛星的國家。?中國的氣象衛星系統包括風云一號、?風云二號、?風云三號和風云四號系列衛星,它們全天候、全天時地對天氣情況進行監測。風云四號A星每15分鐘對國內區域進行一次天氣觀測,必要時甚至可以縮短至每5分鐘進行局地觀測。而風云三號極軌氣象衛星組合則每天對我國的主要江河流域和湖泊進行六次巡查。國家衛星氣象中心每天使用風云三號和高分系列衛星對關鍵湖泊、水庫和河流進行監測,這些包括鄱陽湖、洞庭湖、丹江口水庫、密云水庫以及官廳水庫等。星載合成孔徑雷達(SAR)具備穿透云霧的能力,能夠在任何時間、任何天氣條件下進行監測,幫助人們迅速了解洪水災害對目標地區的影響。

在2020年7月,安徽淮河流域遭受強降雨襲擊。在監測淮河期間,由于降雨持續不斷,光學衛星觀測受到云霧的遮擋,難以對地表進行全面的觀測。國家衛星氣象中心迅速獲取了風云氣象衛星和高分三號衛星SAR的數據,持續監測淮河流域蒙洼蓄洪區及周邊水域的水體變化,為防災減災和政府決策提供了重要參考。

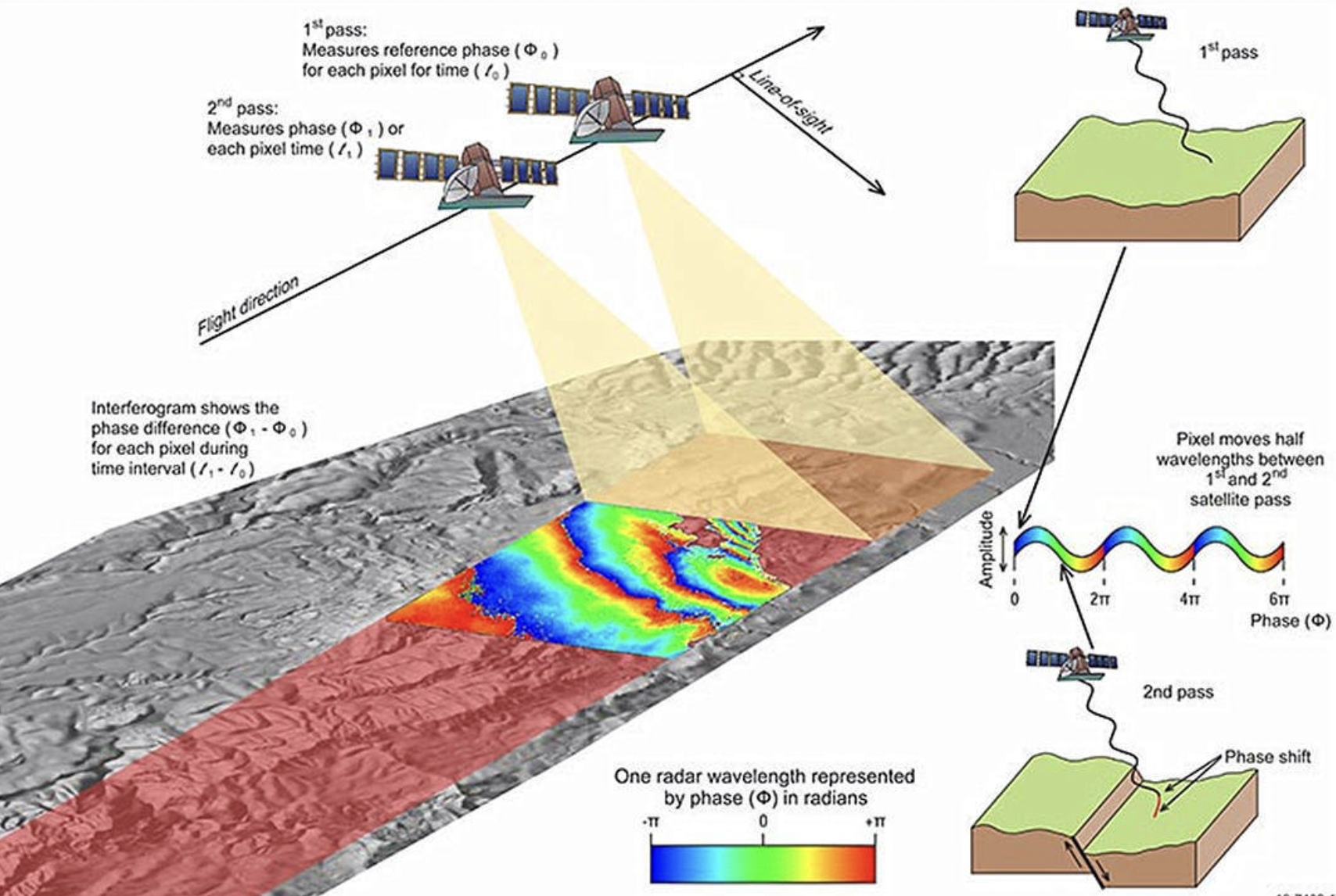

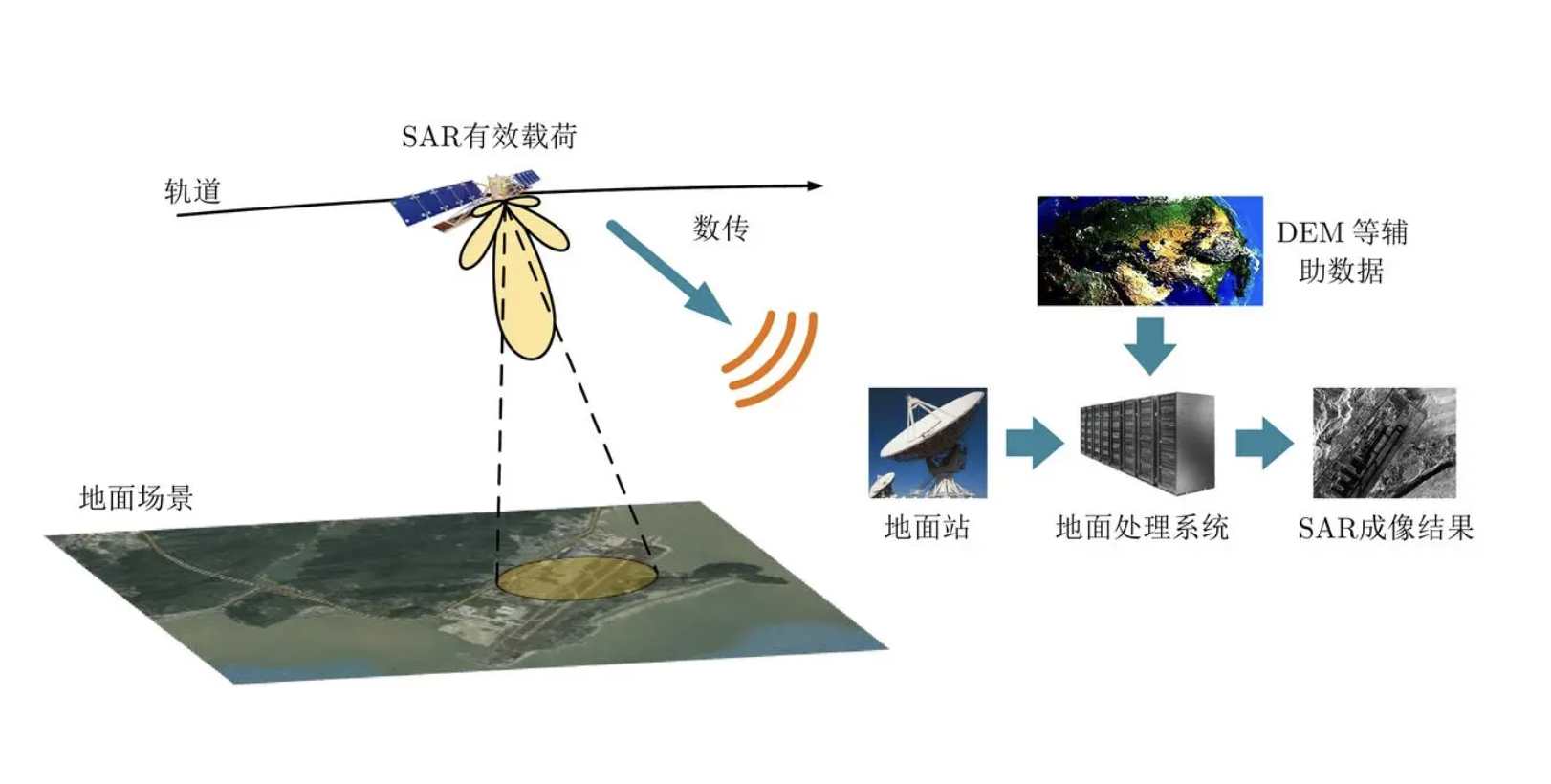

與傳統的成像方式不同,SAR技術通過單個輻射單元沿直線在多個位置平移,并在每個位置發射脈沖信號,接收并儲存相應位置的雷達回波信號,然后通過信號處理技術形成一個等效的長線性陣列天線。這種技術不同于傳統的地基和空基雷達觀測原理。

由于SAR工作在微波波段的低頻率,雷達波束能夠有效穿透云層,實現全天候的觀測。SAR具有高分辨率,能夠有效識別隱藏目標,并穿透云、霧等自然遮擋物。因此,采用星載SAR觀測系統能夠獲取全天候超高分辨率的氣象災害圖像信息。

實際上,SAR技術在中國的應用可以追溯到2008年汶川地震的救援工作。當時,中科院電子所的SAR技術還處于測試階段,但由于汶川上空云層濃厚,星載和機載光學觀測設備無法透過云層觀測地面情況,國家緊急調動飛機搭載測試階段的SAR設備觀測震后汶川的精細地貌,對于精準救援發揮了關鍵作用。

由于星載合成孔徑雷達(SAR)能夠穿透云、雨、霧、沙塵暴等天氣現象,具備全天候的工作能力,因此可以預見,SAR技術將繼續保持強勁的發展勢頭。

目前,用戶可以方便地獲取到來自歐洲航天局的哨兵一號衛星以及我國的高分三號衛星的SAR數據。高分三號衛星是我國首顆搭載空間分辨率最高可達1米的C波段多極化SAR的民用衛星,擁有世界上最多的成像模式,包括波成像等12種成像模式。在選擇雷達波段時,需要考慮多個因素,包括大氣傳輸窗口、頻率和極化對信息提取的影響、圖像質量與設備復雜度之間的平衡等。

大氣中的氧氣、云、霧和雨等會對高頻電磁能量產生明顯的吸收作用,在特定頻率上出現尖銳的吸收峰值。此外,雷達信號在穿透電離層和對流層時可能會遭受相位失真、極化旋轉和能量損耗,導致圖像出現誤差,甚至無法成像。因此,星載SAR的工作頻段更適合選擇L、C、X波段,這些波段廣泛應用于航空測量、航空遙感、衛星大氣海洋觀測、航天偵察、圖像匹配制導等領域。

目前,SAR衛星系統在國際上已進入高速發展階段,除了美國、加拿大、德國、日本等國,越來越多的國家和地區也加入了這一領域,例如印度與美國合作的NISAR、韓國的KOMPSAT5/6等項目。同時,新的模式和技術不斷涌現,尤其是在傳統強國研發下一代SAR衛星系統方面表現得尤為突出。

在數據應用方面,除了傳統的單幅圖像應用,數據集應用越來越受到重視,例如多極化圖像、多幅圖像的時間序列分析等。應用領域也擴展到了陸地、海洋、森林和大氣等多個方向,進行深入的應用與業務化探索。可以預見,SAR技術將很快成為我國風云衛星載荷的一部分,通過采用多頻、多極化等先進技術,對大氣和地表進行同步的全天候精密監測,成為國民經濟與建設領域不可或缺的重要支撐。”