在山東東營的黃河三角洲農業高新技術產業示范區,北京理工大學前沿技術研究院的科研團隊正在使用一種特別的雷達系統。這種雷達被稱為相控陣昆蟲雷達,它只有3米高,但在監測空中情況方面卻非常出色。它的白色雷達罩在周圍金黃色的小麥和深綠色的牧草的映襯下格外顯眼。

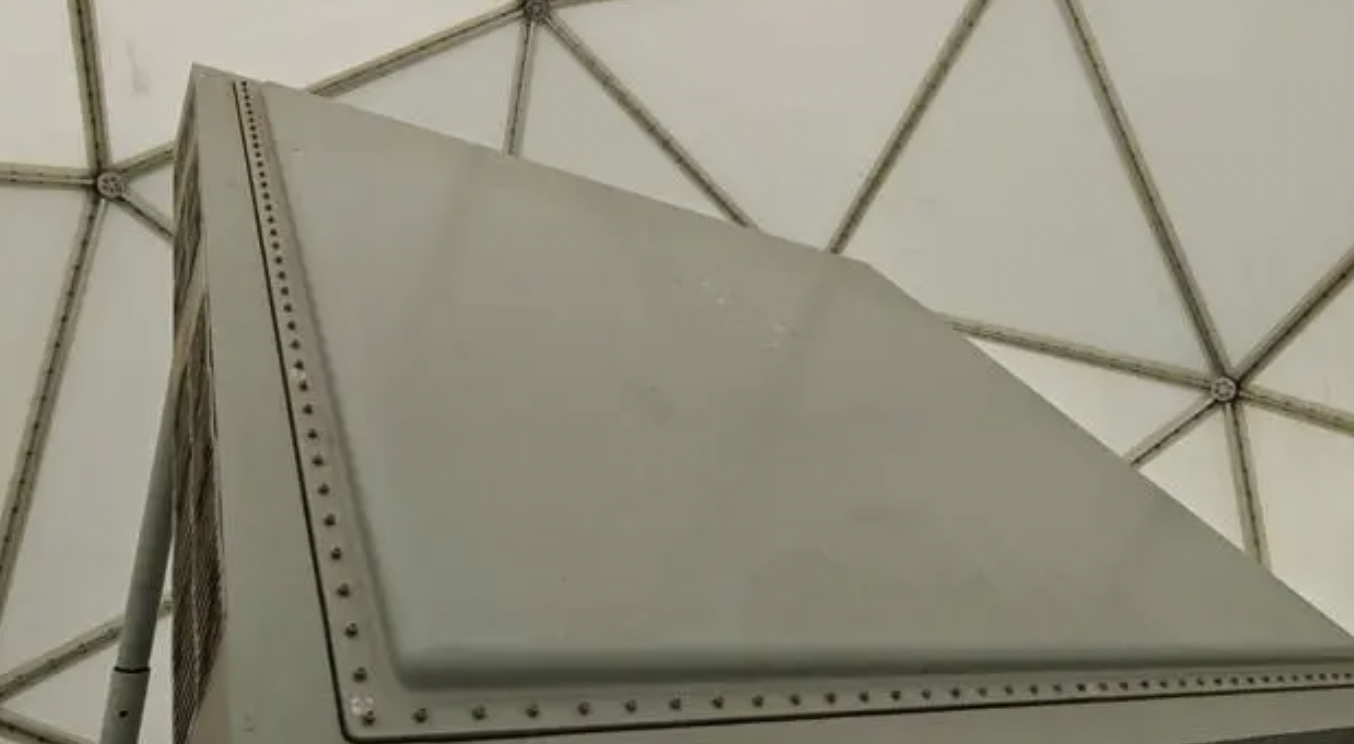

在黃河三角洲農業高新技術產業示范區,昆蟲雷達基站的外形格外醒目 博士研究生王廉鈞向記者描述了這種雷達的特點,他說:“這臺雷達雖然個頭不大,但監測能力非常強。它的旋轉速度適中,每隔一段時間就會完成一次對天空的‘巡天’。在這個過程中,雷達發射的電磁波會帶著空中的信息回來,然后被轉化為可視化的圖像。” 這種雷達不僅能夠監測到空中的情況,還能將這些信息轉化為可視化的圖像,為科研人員提供便利。它的存在使得人們能夠更好地了解和利用空中資源,有助于推動相關領域的發展。 在數據方艙內,王廉鈞向記者展示了一段折線圖,并解釋道:“從數據顯示,清晨4點到6點,空中飛蟲的雷達回波顯著增強,這表明這段時間內飛蟲的數量和密度較大。” 在東營試驗場站,北京理工大學博士研究生王廉鈞正在查看雷達監測數據。 那么,這臺雷達真的能夠清晰地捕捉到空中的飛蟲嗎?答案是肯定的。張曉高級工程師詳細解釋道:“即便是長度僅有幾毫米的飛蟲,在2公里范圍內也能被我們的雷達系統檢測到。如果兩只飛蟲之間的距離超過20厘米,我們的系統能夠將它們分別標記出來。” 對于農業生產來說,遷飛性害蟲是一大威脅。農業農村部發布的《一類農作物病蟲害名錄(2023年)》中,列出了10種具有遷飛能力的害蟲,包括草地貪夜蛾、飛蝗、粘蟲等,它們對糧食安全構成了嚴重威脅。而這款雷達系統,就像擁有了“火眼金睛”,為防治這些害蟲提供了強大的支持。 李衛東副教授指出:“由于昆蟲通常在夜間遷飛以躲避天敵,傳統的光學追蹤方法很難及時有效地監測蟲情的變化。而雷達系統具備全天候、全天時的探測能力,能夠有效地監測昆蟲的遷飛行為。” 記者得知,盡管國內外已經開發了專門的昆蟲雷達,但之前的技術并未能解決觀測遷飛昆蟲時的清晰度問題。 在黃河三角洲設立的雷達基站,正為精確監測遷飛性害蟲提供新的技術支持。李衛東副教授指出,通過理論上的創新和實踐,研究團隊已經開發出一套先進的遷飛動物雷達監測系統。該系統基于雷達探測技術、方法和體制的突破,能夠精確測量遷飛動物個體的振翅頻率等生物學參數,以及三維空間軌跡等行為學參數,具備對遷飛動物個體進行分類識別和軌跡分析的能力。 這個項目得到了國家自然科學基金的資助,并由北京理工大學與中國農業科學院植物保護研究所等多家機構共同研發,是一項國家重大科研儀器研制項目。2023年2月,該項目在東營試驗場站成功通過了驗收。研制出的高分辨率多維協同雷達測量儀,已經投入使用,用于日常遷飛動物的監測工作。 正在調試的縮比高分辨全極化昆蟲雷達,隨后將運至外地安裝。 在東營試驗場站的倉庫內,記者目睹了正在調試的縮比高分辨率全極化昆蟲雷達,它即將被運往浙江。今年,研究團隊計劃在浙江部署4部昆蟲雷達,以開展組網試點工作。未來,他們還計劃構建一個面向遷飛昆蟲監測預警的大規模昆蟲雷達網綜合信息平臺系統。 李衛東副教授補充說,得益于技術的積累,這種縮比雷達的成本較低,已經在云南等地進行了部署。在新一代昆蟲雷達的幫助下,監測草地貪夜蛾、黃脊竹蝗等重大遷飛害蟲的入侵工作已經取得了顯著成效,并獲得了用戶的廣泛好評。