相控陣體制雷達已基本普及,彈載是新的增量

相控陣雷達及其優勢

雷達技術是一種關鍵的電子技術,它通過發射和接收電磁波來探測和確定目標的位置、速度和其他關鍵特性。在1935年9月,英國科學家R·A·沃森·瓦特成功研發了第一臺脈沖雷達,該雷達能夠以12兆赫的頻率工作,探測距離達到64公里。隨著第二次世界大戰的爆發,雷達技術得到了飛速發展,其應用范圍也從最初的對空警戒擴展到了引導、截擊、火控、轟炸瞄準和導航等多個領域。

雷達的工作頻率會根據不同的應用場景而有所不同。目前,X-Band以下的頻率是最常用的,其中L-Band主要用于導彈預警,S-Band是艦載警戒雷達的標準頻率,C-Band則被廣泛應用于氣象監測雷達,而X-Band則主要被機載雷達所使用。

相控陣雷達是一種由眾多相同的輻射單元組成的雷達面陣,它能夠快速切換波束,具備強大的抗干擾能力,并且能夠同時跟蹤多個目標,因此它具有多功能和高可靠性的特點,正在逐步取代傳統的機械掃描雷達,成為現代雷達技術的主流。相控陣雷達可以根據天線類型的不同分為無源相控陣雷達和有源相控陣雷達。無源相控陣雷達只有一個中央發射機和一個接收機,它通過計算機控制將高頻能量分配給天線陣的各個單元,而目標反射信號也是通過這些單元統一接收和放大。相比之下,有源相控陣雷達的每個天線單元都配備了獨立的發射/接收組件(TR組件),這意味著每個單元都能夠獨立發射和接收電磁波,因此在頻寬、功率、效率和冗余設計方面,有源相控陣雷達相比無源相控陣雷達有著顯著的優勢。

航空、海軍和陸軍領域,相控陣雷達技術已經廣泛應用

在航空、海軍和陸軍領域,相控陣雷達技術已經廣泛應用,成為雷達技術發展的關鍵趨勢。這種雷達以其快速掃描能力、強大的抗干擾性能和高度可靠性而著稱。

在地面警戒雷達系統中,美國的AN/FPS-108、AN/FPS-123和AN/FPS-132等遠程警戒雷達系統,以及AN/TPS-59、AN/TPS-63、AN/TPS-73和AN/TPS-80等可運輸式警戒雷達系統,都是地面警戒雷達領域的代表。這些雷達系統正朝著多功能化方向發展,例如諾·格公司的AN/TPS-80地空多任務雷達,采用有源相控陣技術,能夠應對多種威脅,包括固定翼飛機、直升機、巡航導彈、無人機系統,以及火箭炮、火炮和迫擊炮等。該雷達采用了最新的網絡和數字化波束形成技術,能夠執行多種任務,并將多個雷達系統的空中監視、防空和反火力目標獲取能力整合到一個系統中,大大降低了運維成本并簡化了訓練過程。

此外,新一代的AN/TPS-80雷達采用了先進的大功率、高效的氮化鎵天線技術。諾·格公司在2018年向美國海軍陸戰隊交付了首部采用GaN天線的AN/TPS-80地空多任務雷達。

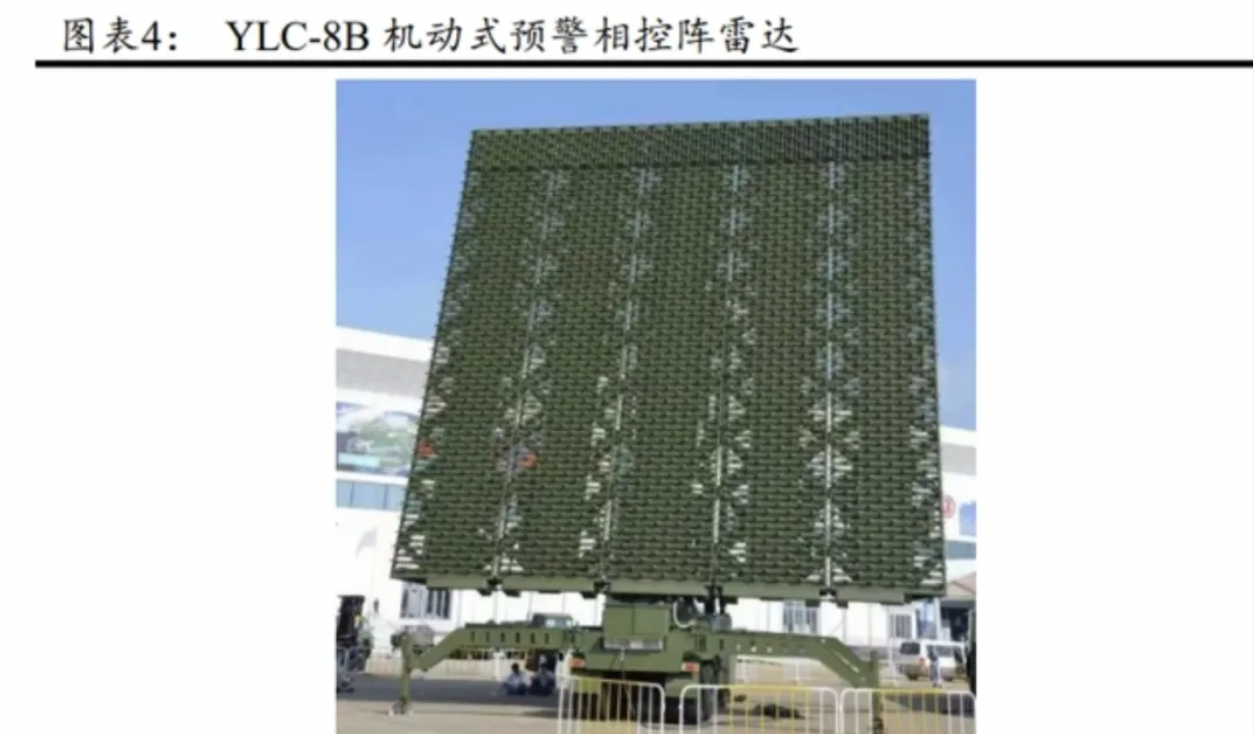

在國內防御領域,多款先進的警戒雷達系統已經采納了相控陣技術。其中,YLC-8B機動式預警相控陣雷達是我國自主研發的先進防空預警系統,代表著我國第四代雷達技術。該雷達系統在反隱身能力方面表現出色,被視為反隱雷達的領軍產品。它能夠有效探測多種類型的目標,并具備遠距離探測、高分辨率、強抗干擾等特性,其性能指標在國際同類產品中處于領先地位。YLC-8B雷達系統能夠為作戰指揮、攔截武器系統以及空軍部隊提供全面的情報支持,并具備出色的情報綜合和獨立引導能力。

在美國海軍的艦載雷達技術領域,AN/SPY-2是一種先進的固態多功能有源相控陣雷達系統,它被設計成為下一代主要的艦載雷達系統。這種雷達系統以其大的功率孔徑和高的分辨率而著稱,能夠執行AN/SPY-1雷達的全部任務,并且具備在更遠的距離上探測和識別來襲的彈道導彈目標的能力。

美國海軍正在開發一種名為“防空反導雷達”(AMDR)的新型雙波段固態有源相控陣雷達系統,這種雷達由洛克希德·馬丁公司、諾斯羅普·格魯曼公司和雷聲公司共同研發。AMDR計劃被裝備到第三代“阿利·伯克”級(DDG-51)驅逐艦中。這種雷達系統具備檢測和跟蹤多種威脅的能力,包括彈道導彈、戰斗機以及超聲速和掠海飛行的反艦導彈。

在航空領域,美國的機載雷達系統正在經歷從傳統機械掃描向有源相控陣技術的過渡。這一轉變體現在各種戰斗機型上,無論是先進的第四代戰斗機F-22 Raptor還是F-35 Lightning II,還是第三代戰斗機如F-15 Eagle、F-16 Fighting Falcon和F-18 Hornet,都已經開始采用有源相控陣雷達技術,顯著提升了它們的探測能力。

傳統的三代機裝備的多模脈沖密度雷達(PD雷達)受到體積、重量、散熱能力和耐高壓能力的限制,其平均功率通常只有幾百瓦。例如,APG-68雷達就是這種限制的典型代表。然而,隨著技術的進步,許多三代機雷達已經通過硬件升級轉變為有源相控陣雷達。這種體制上的升級使得三代機雷達的功率孔徑積(PAPR)得以線性增長,從而推遠了探測距離,有效地與四代機相抗衡。

具體來說,美國的F-15、F-16和F-18戰斗機分別升級到了相控陣雷達AN/APG-82、AN/APG-83和AN/APG-79/79(V)。以AN/APG-79為例,它的TR組件數量大約有1000個,內部噪聲降低了大約4dB,而且雙向傳輸損耗比機械掃描雷達低了5dB以上。因此,AN/APG-79的探測距離通常是該機型之前裝備的機械掃描雷達的1.5倍,并能執行空空、空地、空海和導航等多種作戰功能。

與三代半戰機的雷達相比,四代機的雷達通常擁有更多的TR組件(超過1500個),以及更大的功率孔徑積。這使得四代機雷達的探測距離增加了超過50%。例如,F-18E/F的APG-79雷達能夠對σ=1m2的目標探測距離達到110km,而F-22A的APG-77雷達對同等尺寸目標的探測距離可達180km。

彈載相控陣正在走向成熟

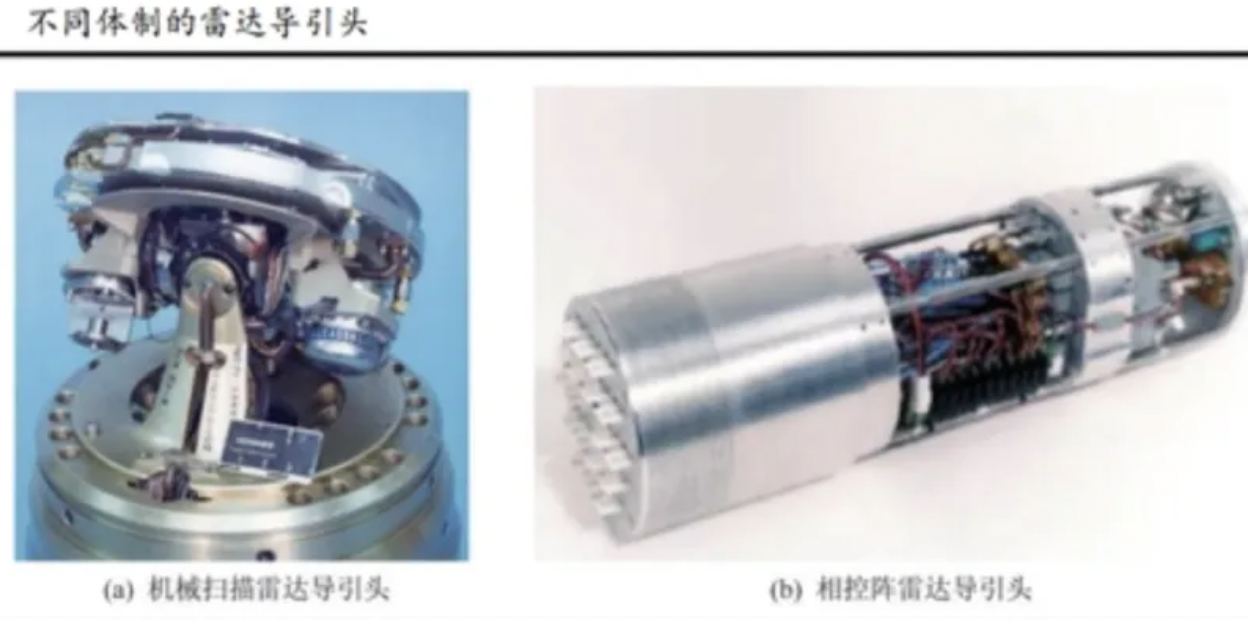

隨著技術的進步,彈載相控陣系統正在逐漸成熟,并成為精確制導武器領域的一個重要趨勢。作為精確制導武器的核心組件,導引頭扮演著“眼睛”的角色,它能夠將導彈與目標緊密地聯系起來,并提供它們之間的相對運動信息。導引頭的性能直接影響著精確制導武器的發展方向,同時也是整個武器系統中價值量最高的部分。根據《防空導彈成本與防空導彈武器裝備建設》的研究,導引頭和動力裝置的成本占據了導彈總成本的40%至60%。

導引頭根據使用的探測系統不同,主要分為光學制導和雷達制導兩種類型。雷達導引頭的技術不斷演進,而有源相控陣雷達導引頭因其高靈敏度、強大的信號處理能力和高可靠性等優點,預計將逐漸成為彈載武器的一個關鍵增強器。據公開資料透露,美國正在開發一種新型遠程空空導彈AIM-260,并且有報道稱這種導彈將配備先進的有源相控陣制導系統。目前,尚無其他國外先進的制導武器被報道配備有源相控陣制導系統。在這方面,我國在有源相控陣微系統在彈載領域的應用上具有一定的領先優勢。

TR 組件是有源相控陣的核心組成

相控陣天線占相控陣雷達成本的一半以上

有源相控陣雷達系統由眾多輻射器組成,這些輻射器按照特定的布局排列,每個輻射器的后端都連接到一個獨立的active phased array TR組件。在波束形成器的控制下,對這些信號的幅度和相位進行精確的加權處理,從而實現波束在空間中的精確掃描。因此,有源相控陣TR組件的性能參數直接影響著相控陣雷達系統的工作距離、空間分辨率和接收靈敏度等關鍵性能指標。

此外,有源相控陣雷達需要大量的TR組件共同構成有源相控陣陣面,因此,這些TR組件的性能也進一步決定了有源相控陣雷達系統的體積、重量、成本和功耗。根據國博電子的招股書,有源相控陣雷達的成本較高,據統計,有源相控陣雷達天線系統的成本占雷達總成本的70%-80%,而TR組件占據了有源相控陣雷達天線成本的大部分。根據雷電微力的招股說明書,有源相控陣雷達中天線微系統的成本占比超過50%。總的來說,相控陣天線成本占相控陣雷達整機成本的一半以上。

有源相控陣天線的核心構成部分是安裝在每一個天線單元中的TR組件,這些TR組件充當了雷達的發射和接收前端。隨著先進工藝的應用,TR組件的大規模生產和成本不斷下降,這為有源相控陣雷達技術的進步提供了堅實的技術支持。

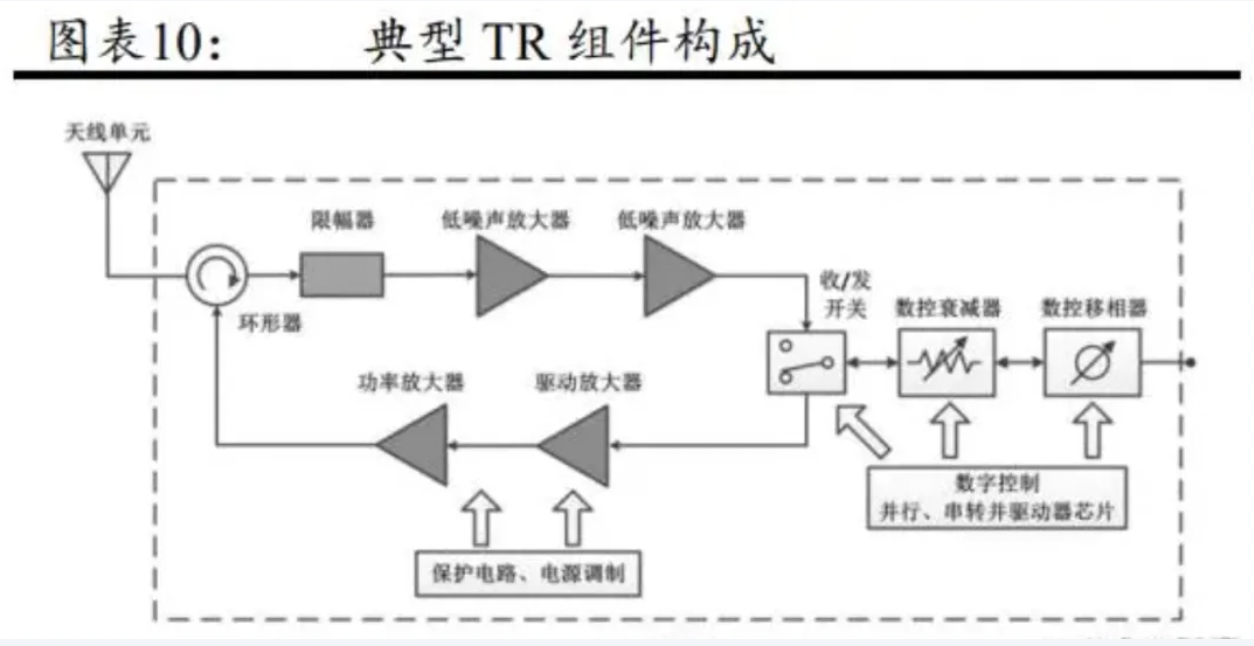

針對不同的應用環境和性能需求,有源相控陣TR組件的具體結構可能會有所不同,但它們的基本結構是相似的,包括數控移相器、數控衰減器、功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)、限幅器、環形器等,以及相應的控制電路和電源調制電路。

TR組件

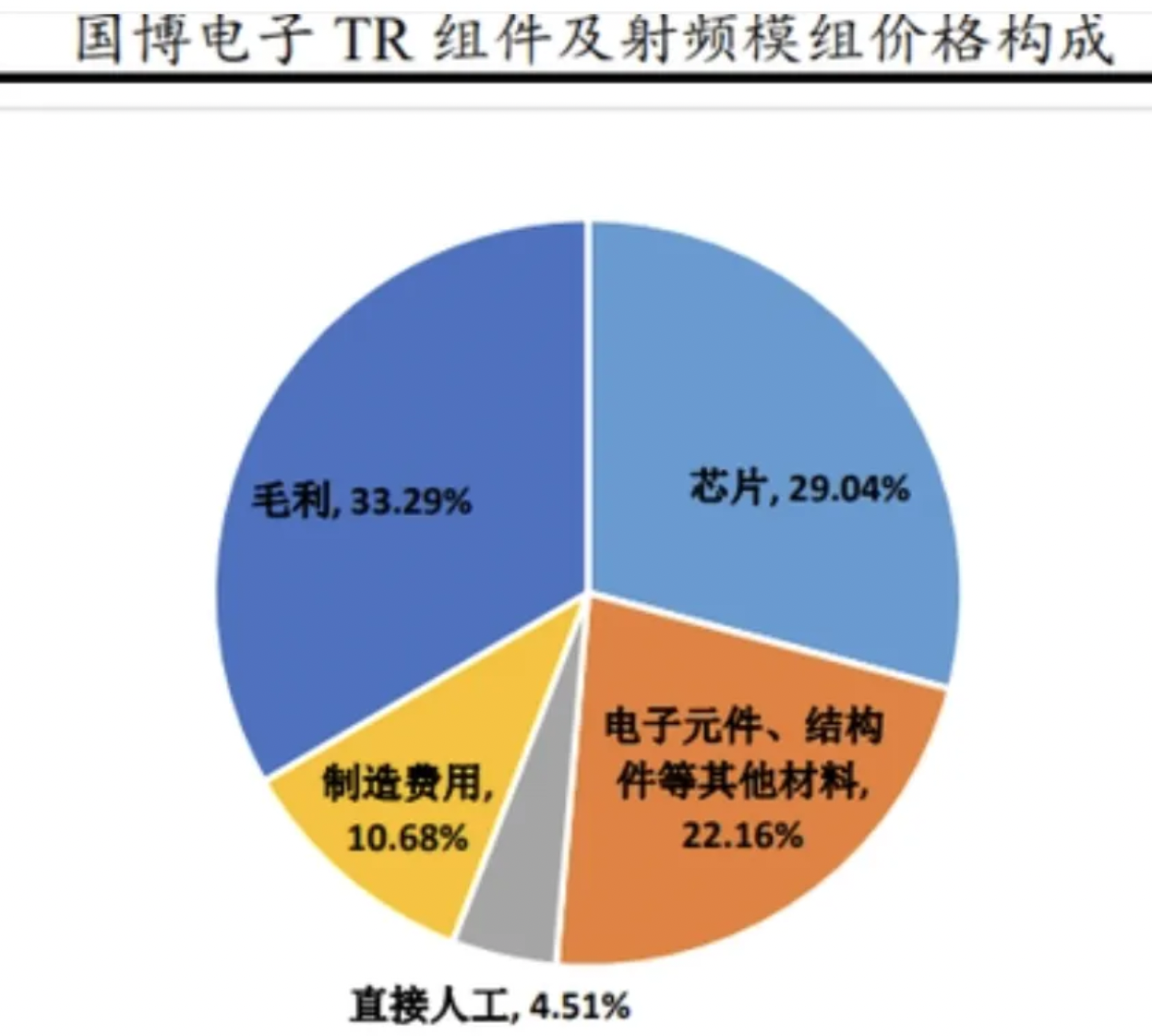

根據國博電子的招股說明書,2019至2021年間,國博電子的TR組件和射頻模塊業務總營收達到了51.40億元。在銷售價格構成中,直接材料占據了51.21%,達到了26.32億元;直接人工占比為4.51%,總額為2.32億元;制造費用占比為10.68%,總額為5.49億元。在這三年間,公司的TR組件和射頻組件整體毛利率為33.29%。

在分析公司2019至2021年的采購數據時,我們發現公司總共采購了價值30.59億元的產品。在這些采購產品中,芯片的金額占據了最大比例,高達17.35億元,占總采購價值的56.72%;緊隨其后的是電子元件,占比為13.01%;結構件和連接器的占比分別為10.40%和3.04%。

如果我們假設公司直接材料中各產品的比例與過去三年的采購產品價值占比相同,那么國博電子的TR組件及射頻模塊的芯片成本占到了其銷售收入的29.05%,而其他原材料,包括電子元件、結構件和連接器等,總共占據了22.16%的比例。制造費用和直接人工的成本占比為15.19%,而毛利占比則達到了33.29%。

隨著有源相控陣技術在無線通信、探測制導等領域的不斷進步,無線電子信息系統的功能變得越來越復雜,對單位載荷的功能密度需求也在顯著提升。因此,多功能、多模式、高密度集成化已經成為新一代先進系統的發展趨勢。這一趨勢預計將大幅增加對小型化和輕量化TR組件的需求。同時,微波毫米波異構集成、三維堆疊、封裝型天線和片上天線等新型高密度集成技術的應用,也將進一步推動有源相控陣技術的發展。

TR 組件的生產及其難點

相較于一般電子產品的生產工藝,微波組件的制造過程更為復雜且多樣化,通常需要數十種不同的工藝步驟才能完成一個微波組件的制造。

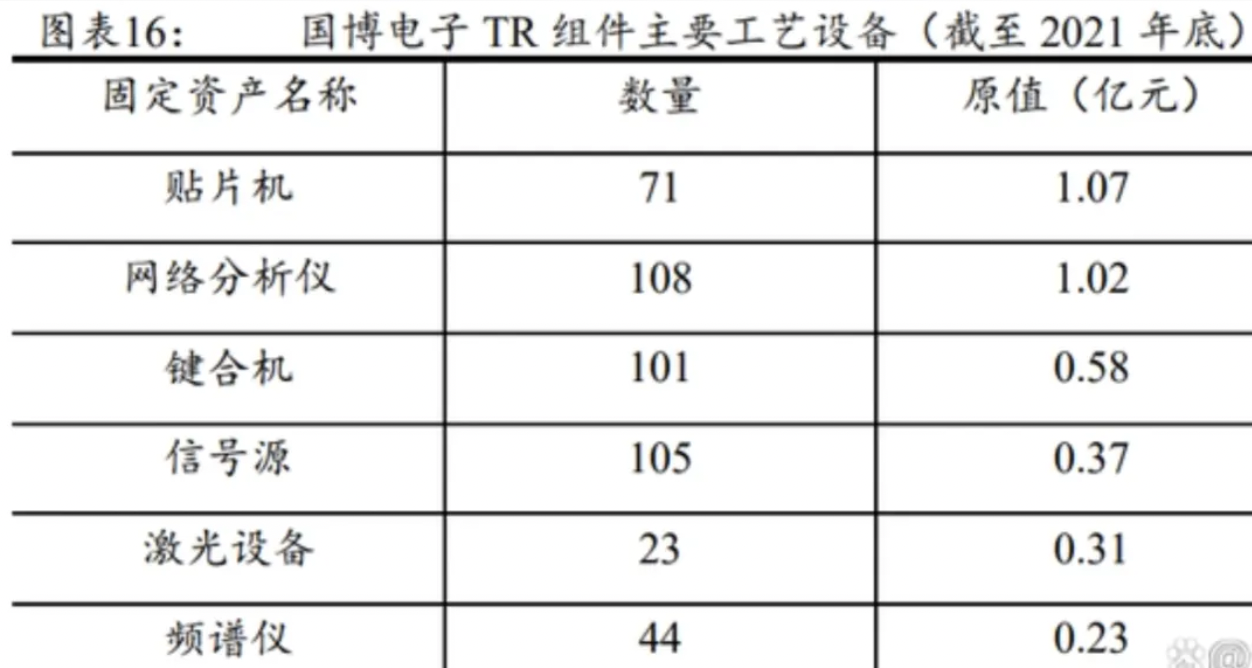

以國博電子為例,在裝配工藝方面,公司已經實現了接頭、基板、管殼等部件的定制設備流水線自動化裝配,其裝配精度達到了0.05mm以內;在釬焊工藝方面,國博電子能夠在120℃至350℃的溫度范圍內,實現多合金系統、多溫度梯度(超過5段)的釬焊工藝;在貼裝工藝方面,公司能夠進行高精度元器件的混合自動化貼裝,以及異形器件的貼裝工藝;在微組裝工藝方面,國博電子掌握了高精度芯片粘接和引線鍵合工藝,能夠進行窄間距多芯片的貼裝、近壁-深腔-短距鍵合工藝;在封裝方面,公司擁有多種封裝工藝技術,包括射頻微波組件的氣密封裝能力,其密封等級達到了10^-9 Pa·m^3/s;在檢測方面,國博電子具備了微米級的高精度檢測分析能力。生產TR組件所需的生產設備包括貼片機、網絡分析儀、鍵合機等。截至2021年底,國博電子的機器設備原值為5.14億元,其中貼片機占1.07億元,網絡分析儀占1.02億元,鍵合機占0.58億元。

以雷電微力為例,在生產自動化方面,公司的生產部門自2015年以來,逐步引入了全自動貼片機、全自動金絲鍵合機、自動水清洗設備、等離子清洗機等自動化設備。2015年之前,公司的金絲鍵合機全部為手動操作,但從2015年開始,公司引入了超過10臺全自動金絲鍵合機,使得相關工序的產能提升了50倍以上。截至2021年底,雷電微力的機器設備原值為0.69億元。

TR 組件產業鏈及其競爭格局

TR 組件產業鏈

在TR組件的產業鏈中,上游環節主要涉及芯片、結構件、元器件等基礎材料的生產;中游則是TR組件的制造以及相控陣天線的集成與測試;下游則涵蓋了雷達、通信、電子對抗等多個應用領域的整機制造。

TR組件的關鍵套片是其核心原材料,包括功率放大器、低噪聲放大器、射頻開關、幅相控制器等。在這些套片中,功率放大器的價值占比最高。TR組件制造商可以選擇外購套片,也可以進行自主研發。通常,TR組件的設計廠商需要制定芯片的性能指標,并可以自行設計芯片,或者委托其他公司進行設計,或者直接購買現成的芯片。

TR 組件產業模式

在產業模式方面,TR組件的市場主要分為兩種:一種是整機單位內部配套模式,另一種是對外采購模式。一些整機廠商由于有源相控陣TR組件的需求,并且自身技術體系較為成熟,建立了TR組件的生產研制平臺,以滿足內部科研和定制化生產的需求。然而,由于這種內部配套模式主要服務于整機廠商的內部定制化需求,因此在成本控制上并不具備優勢,而且采用這種模式的整機廠商相對較少。另一種模式是,部分廠商專注于整機的研發,基于專業化分工的考慮,選擇外購專業公司的TR組件產品。這種外購模式有助于實現規模效應,提升TR組件行業的技術和工藝水平。

在國內,大型雷達研究所如電科14所、電科38所、航天二院23所等都擁有自己的TR組件生產線。在彈載和機載雷達領域,由于相控陣技術的應用相對較晚,一些彈載和機載雷達總體單位目前主要依賴外購TR組件。