為了更好地應對汛期洪水和山洪災害,永定河北京段今年部署了全國最先進的雨水情監測預報系統,該系統包括“三道防線”:廣泛分布的測雨雷達、密集的雨量和水文監測站,以及能夠提前3小時預警山洪的先進技術。這一系統現在可以為洪水防御和緊急避險提供更為精確和高效的技術支持,實現了對關鍵河道和溝道的全面監測。

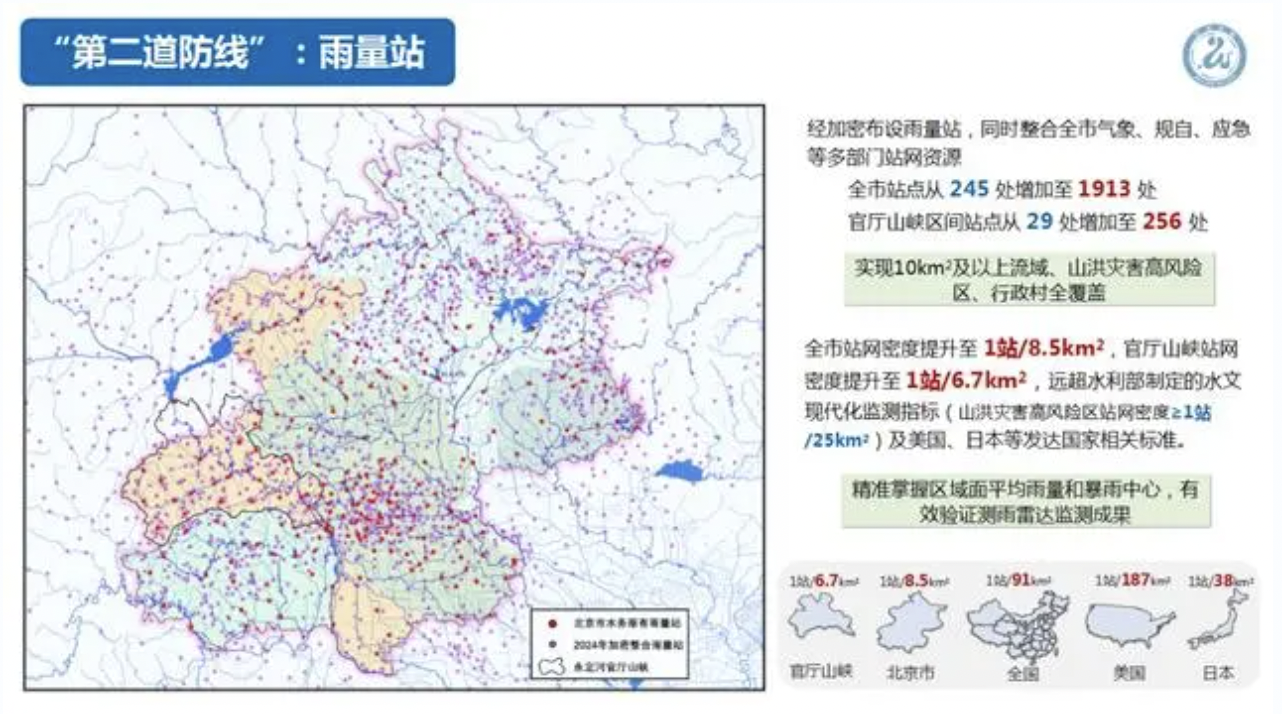

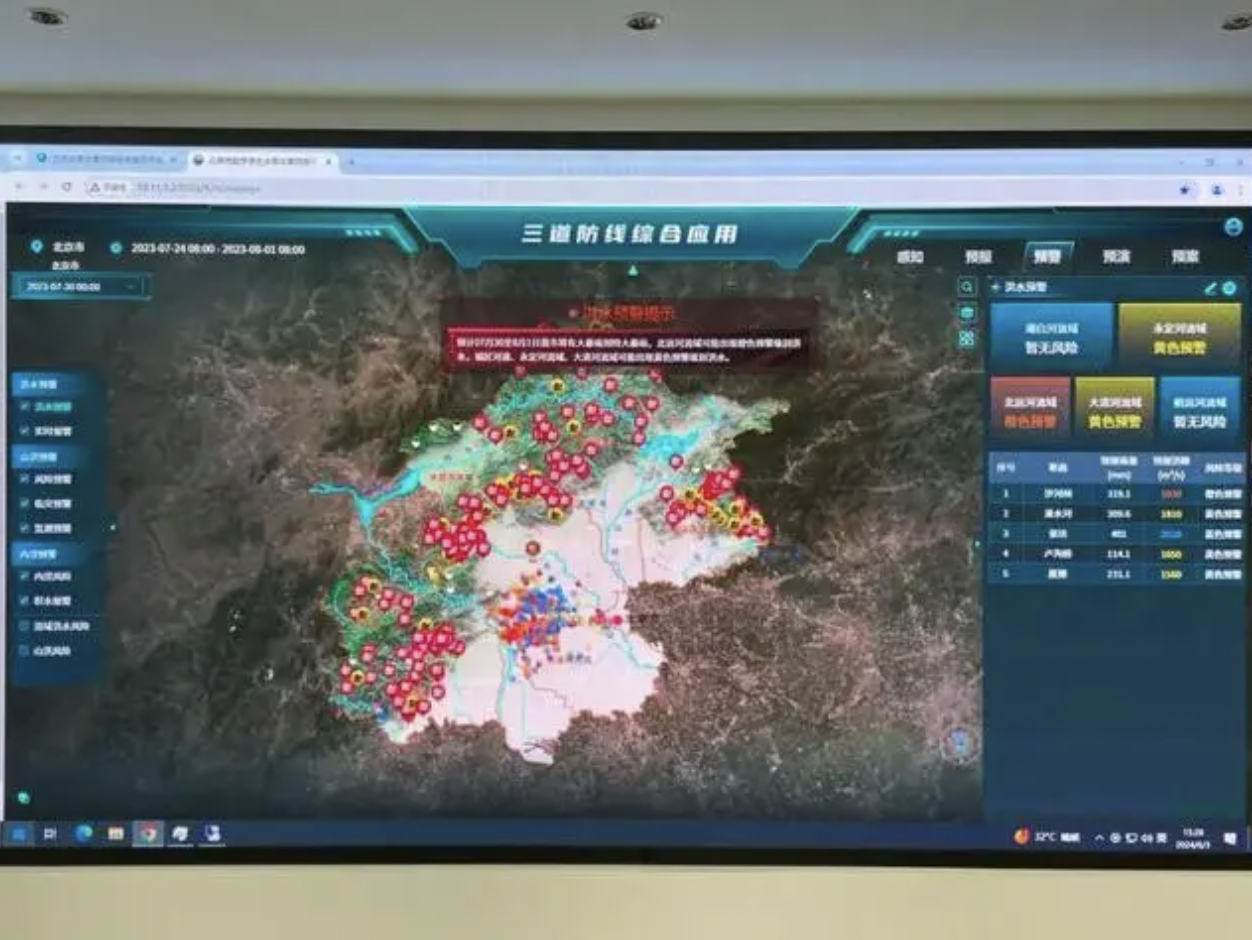

盧溝橋分洪樞紐處建成投用的測雨雷達/記者拍攝 在盧溝橋分洪樞紐,永定河的水流平和。引人注目的是,一座高達45米的鐵塔頂端裝備了一臺正在旋轉的測雨雷達,它不斷地監測著半徑45公里內的降雨云團,確保24小時不間斷的工作。市水文總站預報科副主管張欣指出,這種測雨雷達相較于傳統的氣象雷達,在探測降雨范圍方面更為精確,這是在北京地區的首次部署。 測雨雷達特別適用于監測地面0至2公里高度范圍內的雨量,每40秒完成一次旋轉,從而能夠持續提供實時的降雨數據。除此之外,它還能夠預測未來三小時內的降雨量,為即將到來的降雨做出估算。目前,永定河流域的盧溝橋、白草畔和東大坨已經安裝了三部這樣的水利測雨雷達,并通過組網應用,實現了對官廳山峽段雨情的“云中雨”全面監測。 三部測雨雷達覆蓋范圍/市水文總站供圖 三部測雨雷達組網應用/記者拍攝 如果我們把氣象衛星和測雨雷達視為雨水情監測預報的基石,它們負責對“云中雨”進行實時監控和預警,那么地面雨量監測站便是這一預警體系的第二道堅實屏障,它們精確地捕捉“落地雨”的數據。市水文總站副主任王亞娟詳細闡述了今年監測網絡的顯著擴展,從原先的245個雨量站增加至1913個,其中永定河官廳山峽段的監測站數量也得到了大幅增強。 原先官廳山峽區間僅設有29個雨量監測站,但在“23·7”事件之后,這一數字得到了顯著增加。目前,該區域的雨量監測站已擴充至256個,監測站的密度提升至每6.7平方公里一個。王亞娟透露了未來的規劃,預計還將增設384個監測站,屆時整個監測網絡將增至640個,平均密度將提升至每2.5平方公里一個。此外,山洪易發的溝道也將被全方位地覆蓋在雨量監測之下,確保了監測的無縫銜接。 雨量站/市水文總站供圖 雨量站分布圖/市水文總站供圖 構建雨水情監測預報的第三道防線的是水文監測站,這些站點通過實時測量水位、流速和流量等關鍵水文指標,對“河中水”進行監測,為防洪減災工作提供精確的數據支持。在去年的“23·7”特大暴雨洪澇災害期間,一些水文監測站遭受洪水破壞,導致數據無法及時上報。 為了應對這一挑戰,今年永定河官廳山峽區間的水文監測站網絡在監測密度和通訊能力方面都得到了顯著增強。市水文總站副主任王亞娟指出,官廳山峽段之前設有25個水文站,而在“23·7”事件之后,新增了8個監測站,實現了對大、中、小型水庫的進出口以及關鍵山洪溝道的全面覆蓋。特別是三家店至盧溝橋區間,由于有5條支溝匯集于此,該區域的水文監測設施得到了重點加密建設,按照能夠承受洪水沖擊、防止設施被沖毀的防洪標準進行建設,從而避免了類似“23·7”期間重要基礎設施被毀的情況。目前,所有水文監測站都已經配備了雙信道通訊系統,即4G和北斗衛星導航系統,確保在網絡或電力中斷等極端情況下,水文數據仍能正常傳輸,從而為防洪工作提供不間斷的數據支持。 隴駕莊水文站測驗斷面/記者拍攝 隴駕莊水文站增加的側掃雷達可以自動采集水文信息/記者拍攝 三道防線示意圖/市水文總站供圖 通過整合“三道防線”所收集的數據至產匯流模型和洪水演進模型,形成了一個全面的雨水情監測網絡,實現了從長期到短期、再到臨近時刻的逐步精細化洪水預測。市水文總站副主任杜龍剛指出,在設備性能和監測密度方面,永定河北京段的監測預報體系在全國范圍內處于領先地位。 今年,第一道防線中的測雨雷達建設取得了顯著成效,能夠提供未來3小時內的降水預測,準確預測未來3至6小時內整個流域的洪水情況。對于山洪溝道的監測尤為重要,因為它能夠提前3小時預警可能發生的洪水,為防汛減災和應急避險提供至關重要的2至3小時準備時間,這是一筆無比珍貴的財富。 三道防線綜合應用平臺/記者拍攝 洪水、山洪、積水內澇風險研判界面/市水文總站供圖